《寓言叙事与失落的焦虑 ---有关吴思骏作品的解读选》

崔灿灿

乘着意想的翅膀,飞越现实叙事的维度,于是我们便来到充满寓言的世界。

我们所描述的焦虑,并非只是一种沉重的肉身,而是狂欢后瞬间失落的孤独。

自进入上世纪90年代中后期开始,“卡通艺术”与“青春绘画”逐渐映入我们的世界,于是70后艺术家便异军突起,俨然成为这个时代的新浪潮,而我们不难发现当这种艺术创作开始进入顶峰的时候,另一个世界离我们渐行渐远,上世界末最后的精神贵族“理想主义的知识分子”被这样一代人以一种被迫的方式所遗弃。与其认为是一种被迫,不如将其称为“美丽新世界”的来临,卡通文化及青春文化的塑造而成。一种近乎娱乐,但又略带忧郁的气息笼罩在这个世纪之交的时代,集体无意识的远离抽象晦涩的形而上主义,选择一种带有奇幻色彩的自我探险成为一代人共同的特性。

与最早90年代在广东的老卡通绘画相比,2000年后出现的“新青春”,“新卡通”艺术在其成立的逻辑上似乎更为直接更为真实的切入艺术家自身的经验主体,老卡通只是作为一种文化的姿态或是某种带有模仿性质的“姿态前卫”出现,其实质并未成为一代人固有的文化意识。而“新卡通”,“新青春”的出现则不可否认的体现了消费主义流行文化对于这一代人的影响,这些艺术家对于日本卡通艺术,例如村上隆,奈良美智等艺术家作品,从简单的版本挪用转变为自身经验的思维方式及叙事方法,这种本质上的区别使得“新卡通”,“新青春”艺术相对老卡通艺术而言更加具有其可能性及延续性。

而在水墨艺术中具有新卡通,新青春气息的艺术家在近几年才开始崭露头角,之前水墨艺术中的卡通风更多的是以卡通作为图式表达的对象,将其简单的呈现于视觉层面之中,这样的现象也造成了一种质疑,即:水墨艺术中的卡通风,残酷风,寓言风是借用西方艺术表达思维体系的一种前卫投机,它并非具有自发意识和精神深度。这种评价类似于我们对于老卡通艺术的质疑,但需要理清的是:水墨艺术中的新卡通,新残酷,新寓言究竟是作为策略的抄袭,还是作为自身生成的逻辑,自我成长的经验?在这里我将具有“新卡通”,“新青春”气质的水墨艺术家吴思骏作为问题研究的切入点。

将吴思骏的作品置身于水墨艺术的研究之中,则出现了问题的另一面:即作为自我成长经验的新卡通,新青春艺术是否在水墨领域内成立。例如实验水墨之所以并未将其归纳于实验艺术的领域之中,而是依旧强调其只是作为水墨领域中的一种概念。原因在于,实验水墨并非只是有关形式与观念的改变,而是其拥有自身的中国传统精神,美学思维及水墨技法,叙事方式等文化逻辑的延续。这也是水墨没有沦落为简单的媒介材料的重要支撑点。那么吴思骏的艺术作品是否具备这些特性?

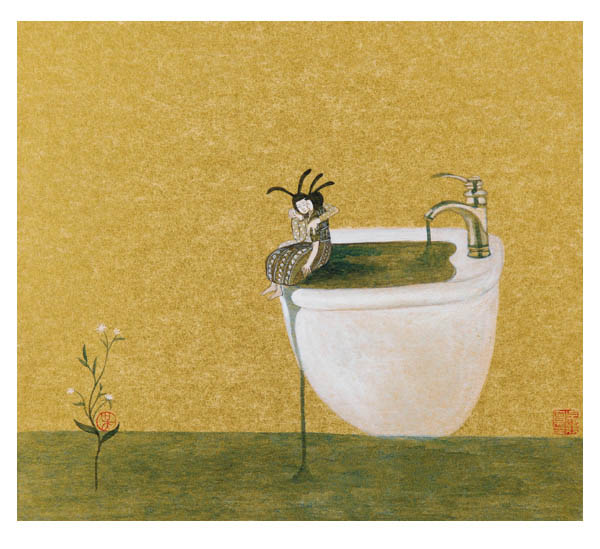

吴思骏作品中的水墨精神,美学思维是传统的,甚至带有一些微弱的文人气息,其作品在气氛的表达上更多的传达一种敏感,神经,带有一定凝态气息的平静。这里没有消费主义的躁动,这里没有流行文化的肤浅,这里更多的是桃花落下,孤人自伤的情绪,这是一种中国传统精神中特有的衰败与忧郁,在其作品中对精神气息的注重,大于对水墨形式语言的研究。他继承了文人画中的文学叙事性,舍弃了其中带有既定话语垄断的高尚人格品评的方法论。这既是他对传统水墨精神,美学思维的继承与反叛,也是它对西方青春文化的借用。

吴思骏在《兔女郎》一系列作品中的水墨技法采取传统的晕染,勾勒描绘其所需表达的主体。在这里需要强调的是水墨艺术中的笔墨技法,并非只具有物理意义上的呈现作用,而是带有精神性的绘制过程,这种精神性并非简单意义的视觉传达,其具有特定的气氛感知功能,无论是传统水墨中的“写意”或是“工笔”,这种制作方法都是体现艺术家个人情感波动,精神状态,叙事态度的重要解读途径之一。这也是吴思骏始终可以坚守的笔墨底线。笔墨作为一种技法不仅是工匠的制作,更是捍卫水墨艺术精神智慧与技艺生动的原则。

同样作为水墨特有的叙事方式,吴思骏找到了这样一个连接传统与现代的桥梁,他将其作品中带有卡通动漫特有的青春寓言方式转化为传统文人画叙事中的文学场景再现,这种文学场景的再现在其带有现代意识的图式中得以体现。以符号学的方式进行解读,我们不难发现,兔女郎被置于空旷甚至神秘的场景之中,“浴池”,“半截枯枝”,“云朵”“木马”“飞鱼”“败荷”等物象的呈现,给观者带来诸多提示。这种隐秘的背后,我们通过文学或诗性的先验解读,最终构成了观念的提示和语言的意想。这种空置的手段不仅在中国传统水墨作品中多有出现,即使在今天它也成为当代艺术作品传达精神气质的重要手段之一。这也正是这一代人特有的精神特征:即隐私化,自我化,场景化的的表达方式,带有寓言性和表演性的青春童话日记。

本站总访问量: 地址:南京市江东北路220号 邮箱:jsszghxh@163.com

金盏花微信平台,欢迎加入!

金盏花微信平台,欢迎加入! 金泓文化微信平台,欢迎加入!

金泓文化微信平台,欢迎加入! 江苏省中国画学会微信平台,欢迎加入!

江苏省中国画学会微信平台,欢迎加入!